Сибирские ученые изучают геологические особенности Олимпиадинского месторождения

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из научно–исследовательских организаций впервые изучили распределение элементов–примесей в рудных минералах Олимпиадинского месторождения золота в Красноярском крае.

Удалось выяснить, как химические элементы ведут себя при формировании месторождений золота.

Ученые применили классический метод, включающий в себя детальные минералогические исследования и анализ распределения элементов-примесей в сульфидных минералах. Однако вместо стандартного определения таких примесей в самых распространенных минералах, они пошли значительно дальше.

«В большинстве случаев геологи изучают арсенопирит или пирит, которые наиболее часто встречаются на месторождениях и несут в себе «невидимое» золото. Мы же решили изучить как можно больше минералов – практически все, чей размер позволял это сделать. Такой подход более универсален и позволяет получить гораздо больше информации», – рассказал ведущий инженер кафедры геологии, минералогии и петрографии, сотрудник R&D центра «Норильский Никель» Сергей Сильянов.

Исследователи разобрались в том, какие минералы встречаются на месторождении и в какой последовательности они образовались, ведь, как предполагается, месторождение формировалось на протяжении почти 150 миллионов лет. Для этого ученые взяли более 500 фрагментов руды месторождения и отполировали их (такие образцы называются аншлифами). Затем аншлифы детально изучили под микроскопом, определили их минеральный состав и взаимоотношения минералов между собой.

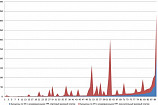

Было установлено, что самыми первыми сформировались иголочки арсенопирита (сульфида мышьяка и железа) и зерна пирротина (сульфида железа). Позже началось отложение сульфидов цветных металлов (меди, свинца, цинка) – халькопирит, галенит, сфалерит. Одновременно первые иголочки арсенопирита изменялись и приобретали форму миниатюрных призм. Значительно позже сформировалась основная часть сурьмяной минерализации месторождения, представленная сульфидами сурьмы. В этот момент призмы арсенопирита снова поменяли форму и стали выглядеть как две мини-пирамиды, склеенные в основании.

Около 60 полученных аншлифов было исследовано учеными с помощью электронного микроскопа, чтобы установить химический состав минералов и определить места для изучения элементов-примесей. После геологи определили концентрации элементов-примесей в минералах.

«Хотя у каждого минерала строго определенный состав, в качестве примесей в нем можно обнаружить добрую половину периодической таблицы Менделеева. И примеси в данном случае являются своеобразными «отпечатками пальцев» для минералов, по которым возможно определить условия их образования и состав среды. Также можно проследить изменения минералов – например, как в данном исследовании, перераспределение золота в арсенопирите.

Данные по элементам-примесям в отдельных зернах минералов в большом количестве стали получать относительно недавно. Продолжая работы по изучению этих объектов в рудных минералах, мы надеемся раскрыть загадки формирования богатейших месторождений золота, расположенных не только в нашем крае, но и за его пределами», – пояснил инженер аналитической лаборатории R&D центра «Норильский Никель», старший преподаватель кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Борис Лобастов.

Ученые применили классический метод, включающий в себя детальные минералогические исследования и анализ распределения элементов-примесей в сульфидных минералах. Однако вместо стандартного определения таких примесей в самых распространенных минералах, они пошли значительно дальше.

«В большинстве случаев геологи изучают арсенопирит или пирит, которые наиболее часто встречаются на месторождениях и несут в себе «невидимое» золото. Мы же решили изучить как можно больше минералов – практически все, чей размер позволял это сделать. Такой подход более универсален и позволяет получить гораздо больше информации», – рассказал ведущий инженер кафедры геологии, минералогии и петрографии, сотрудник R&D центра «Норильский Никель» Сергей Сильянов.

Исследователи разобрались в том, какие минералы встречаются на месторождении и в какой последовательности они образовались, ведь, как предполагается, месторождение формировалось на протяжении почти 150 миллионов лет. Для этого ученые взяли более 500 фрагментов руды месторождения и отполировали их (такие образцы называются аншлифами). Затем аншлифы детально изучили под микроскопом, определили их минеральный состав и взаимоотношения минералов между собой.

Было установлено, что самыми первыми сформировались иголочки арсенопирита (сульфида мышьяка и железа) и зерна пирротина (сульфида железа). Позже началось отложение сульфидов цветных металлов (меди, свинца, цинка) – халькопирит, галенит, сфалерит. Одновременно первые иголочки арсенопирита изменялись и приобретали форму миниатюрных призм. Значительно позже сформировалась основная часть сурьмяной минерализации месторождения, представленная сульфидами сурьмы. В этот момент призмы арсенопирита снова поменяли форму и стали выглядеть как две мини-пирамиды, склеенные в основании.

Около 60 полученных аншлифов было исследовано учеными с помощью электронного микроскопа, чтобы установить химический состав минералов и определить места для изучения элементов-примесей. После геологи определили концентрации элементов-примесей в минералах.

«Хотя у каждого минерала строго определенный состав, в качестве примесей в нем можно обнаружить добрую половину периодической таблицы Менделеева. И примеси в данном случае являются своеобразными «отпечатками пальцев» для минералов, по которым возможно определить условия их образования и состав среды. Также можно проследить изменения минералов – например, как в данном исследовании, перераспределение золота в арсенопирите.

Данные по элементам-примесям в отдельных зернах минералов в большом количестве стали получать относительно недавно. Продолжая работы по изучению этих объектов в рудных минералах, мы надеемся раскрыть загадки формирования богатейших месторождений золота, расположенных не только в нашем крае, но и за его пределами», – пояснил инженер аналитической лаборатории R&D центра «Норильский Никель», старший преподаватель кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Борис Лобастов.

Читайте также